書道家 内田百音は3歳より毛筆教育を受け22歳で師範となり24歳で書道教室を開設し、書道教育に携わる様になる。

この教室で子弟を教えている時、偶然に閃き、以来奔流の様に絵が迸り出た。

今日では数少ない書画同源の実践者(書画・画家)としても活動している。 |

書道の命となるのは形態よりも、まず線の貭にあり、この線の修練と書道古典の修得には大変な時間、年月を要する。

それだけ 「書の道は奥が深く“到達”という達成感が極めて得にくい分野の芸術」だとも言える。 |

ただそれだけに「継続は力なり」を信じて筆を手放さずに歩み続けて来た。

書という険しい道程は一足とびにはけっして行かず、生い茂った雑草をその都度かきわけつつ、じゃり道に足を痛めながらも一歩一歩、歩み続けなければならない。

流れる汗をふきつつ休んでは又一歩一歩、歩み出す・・・。 |

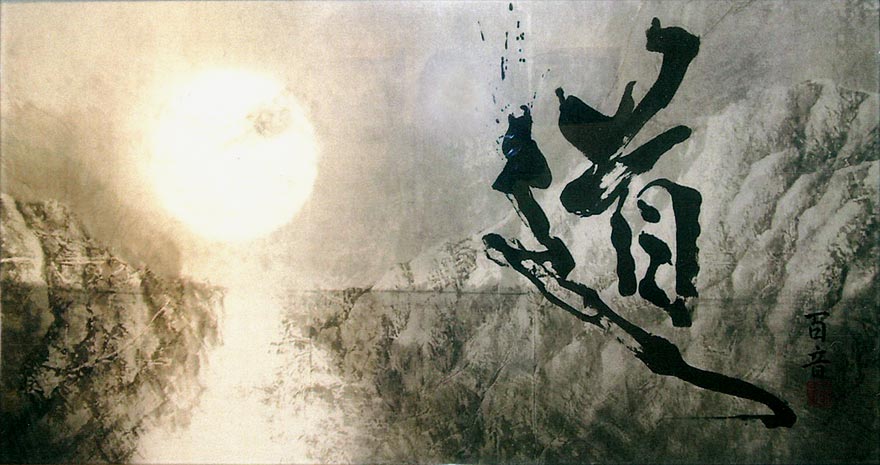

この作品「道」は2006年 内田百音展「The way―路・道」で最多の投票数を得た人気の作品。

「道」や「門」といった<人生>において歩まねばならない行程を暗示するゲートや哩標程と位置づけられるメモリアルな作品、あるいは「越え、潜り抜けなければならない」前方に立ちはだかる<門>が、哲学的に品格をもって表現されて印象的である。

|

― 道は爾しと言えども行かざれば至らず― 荀子

― 千里の道もひと足ずつはこぶなり― 宮本武蔵 |